国際学術文化委員会

国際学術文化委員会は、国際理解に繋がる、さまざまなテーマに取り組んで、国際理解講演会とシンポジウムを開催しています。世界の情勢はテレビや新聞などのメディアで日々報道され、またインターネットでも配信されてはいますが、講師の方から生の声で、生きた情報、専門的見地からの解説をいただくことは非常に意義のあることだと考えております。講師の方のわかり易い解説で、参加者の皆様がそのテーマの関心を持つ一助になれば幸いです。企画メンバーは、現在10名。皆様のご参加をお待ちしています。

国際理解講演会

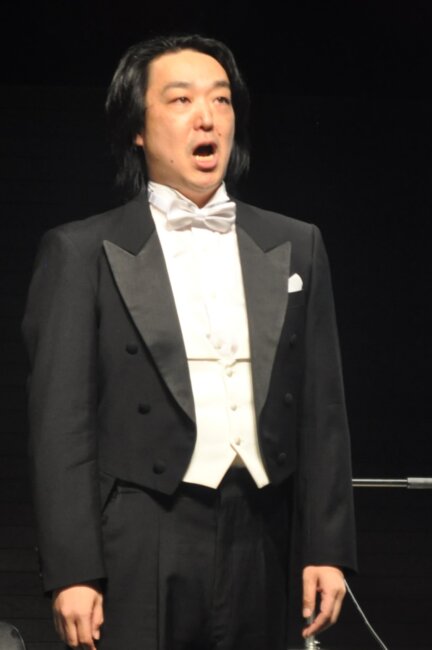

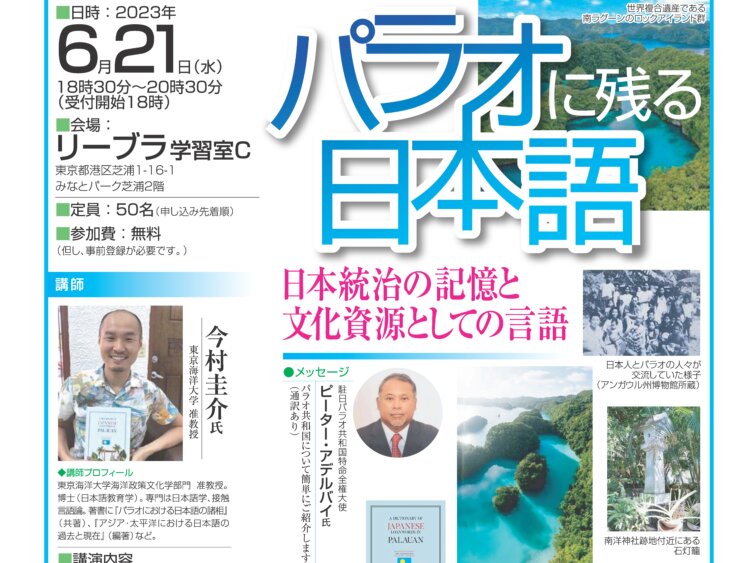

年3回の講演会を開催しています。直近では、「スペイン王国レコンキスタ時代の歴史と世界遺産」、「イタリアの建築文化」、「はやぶさの旅路と教訓」、「南インドの文化と経済」、「パラオに残る日本語」、「イタリアオペラの風を感じて」をテーマに開催して、好評をいただいています。

シンポジウム

港ユネスコ協会では、2019年以降、「平和を考えるシリーズ」と名付けたシンポジウムを年1回開催しています。

「気候変動」、「海洋科学」、「エコパーク」、「世界の記憶」などのテーマで実施いたしました。講演終了後、フロアとのトークも活発に行われます。皆様、どうぞご参加ください。

コーアクション活動

フィリピンのミンダナオ島は40年以上にわたり内戦に悩まされ続け、山岳部の村々の人びとは極貧の生活を強いられています。 ミンダナオ子ども図書館は、山岳部の紛争地域の村に松居友館長によって16年前に立ち上げられました。 2018年「松居友館長のお話しとミンダナオの若者たちの歌と踊り」と題して松居館長に講演いただきました。この講演がご縁で、会員とその知人等から衣類などの様々な品々を持ち寄っていただき、毎年「ミンダナオ子ども図書館」にお送りしています。ユネスコ精神の一つである教育の一端を担っている方々へのサポートは今後も継続させていただきたいと考えています。

活動内容

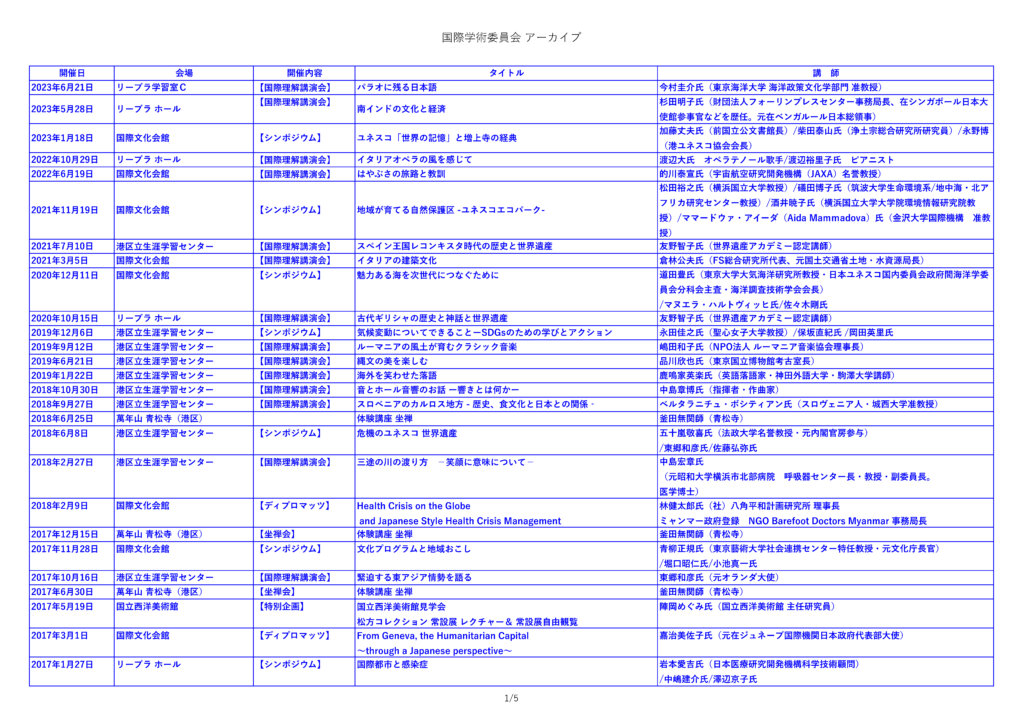

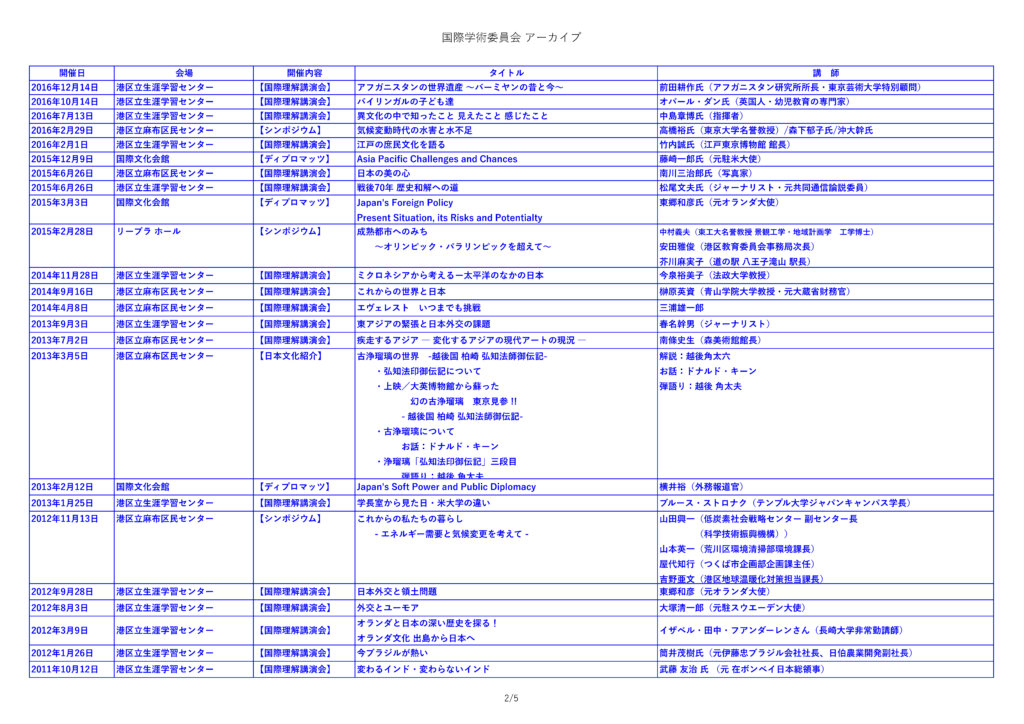

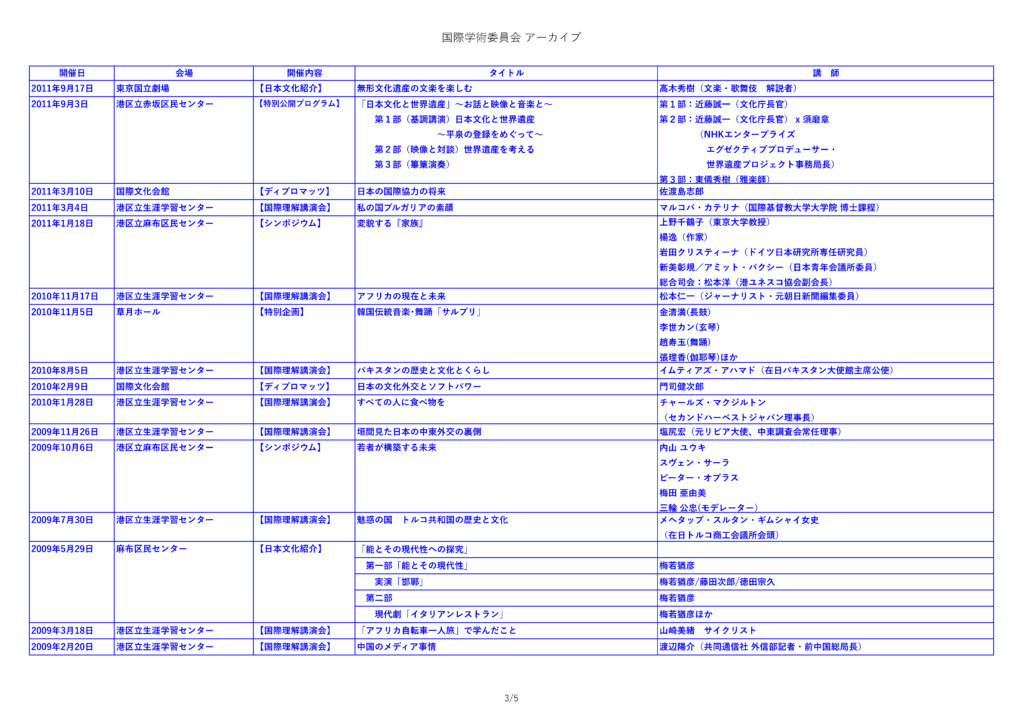

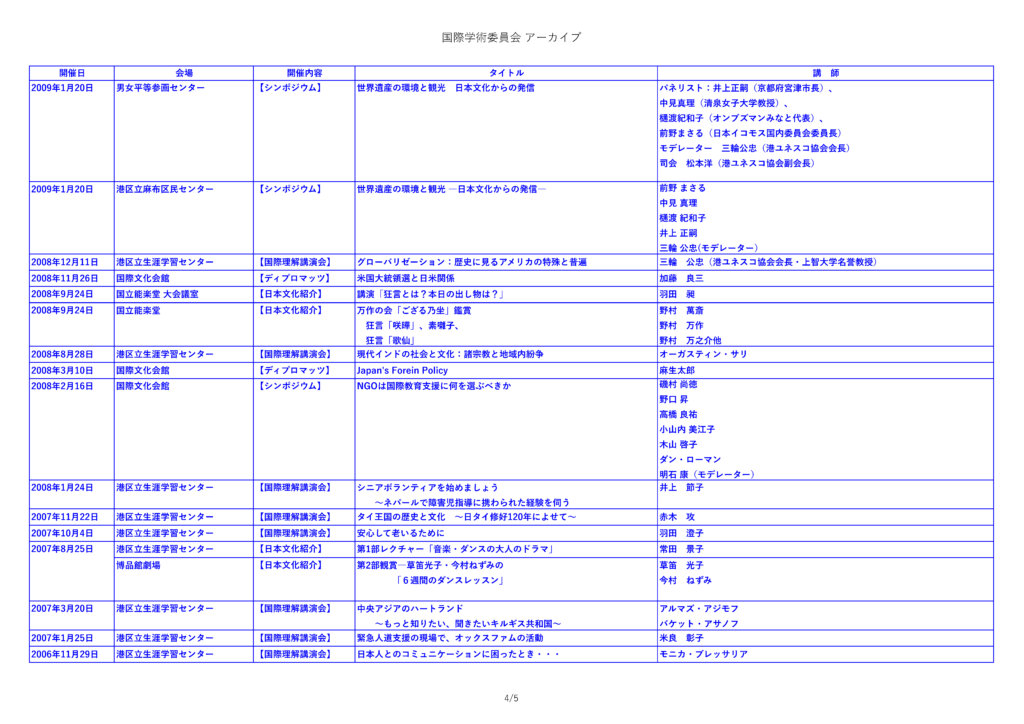

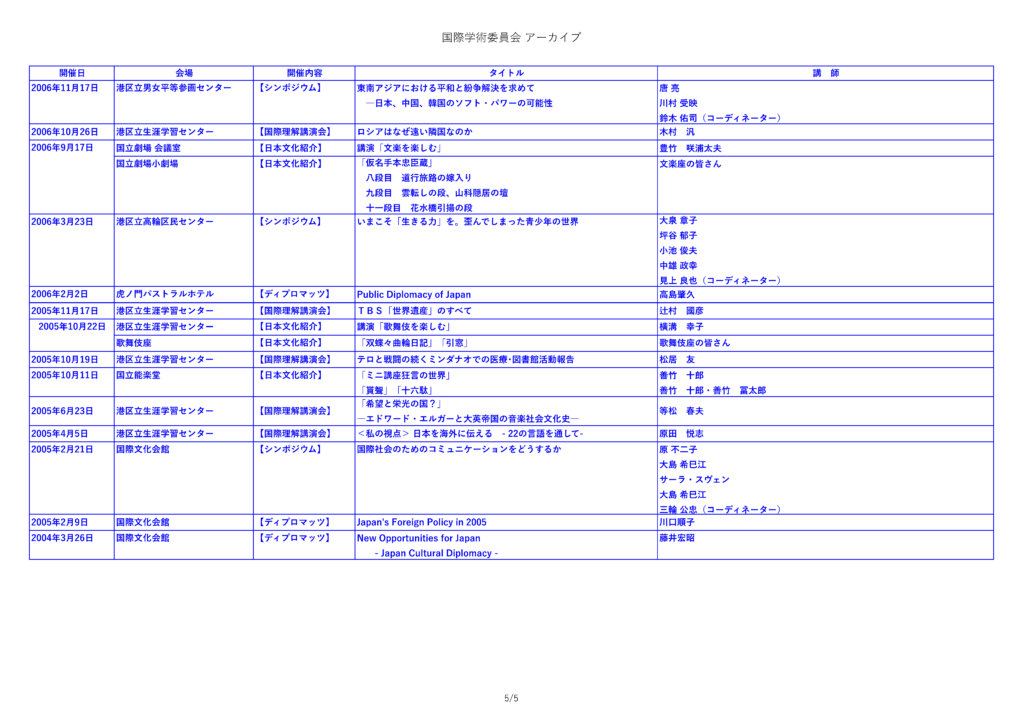

国際学術委員会アーカイブ